前陣子看了《黑箱日誌》,感謝一位願意分享生活經歷及工作計劃,以及介紹電影、書籍的朋友,很多都正合我的口味。我在看這套的過程中已感覺情節就是真實版的《毒舌大狀》,年前在此港產片熱捧期間,聽朋友說會寫一些感受,不過可能錯過了,就讓我借題發揮吧。黃子華活像從前周星馳電影的形象,如《濟公》、《九品芝麻官》、《少林足球》等,由潦倒失敗,到奮發戰勝邪惡的對手,結局完滿,不是不好,像是複製舊有別人成功的起承轉合模式,正如觀眾所說,它為當前幾年的鬱悶有稍稍抒發的出口。而可否和現實社會整體面對的氛圍有個相近的對口,我是否定的。從前有位叫翁靜晶的女星,後來轉職律師,聽她說對《毒舌》的情節感受很深,雖然感覺她總是愛引人注意,借流行的話題接受訪問,擦存在感。但她所說的那件曾處理的真實案例,情境就更和伊藤詩織所面對的有不少相近之處。

那是一樁1999年發生的疑似兇案,嫌疑人為時任政務司司長陳方安生的胞兄,搜證期間一些重要證據散失了,結果無法找出兇手,案件最後不了了之(雖然之後曾重啟聆訊)。有位算認識的法醫人類學家有興趣了解此案,我曾找了一本有提及女死者牙齒相關資料的書給她(梁家駒的《屍法制度》)。總體而言就像是一位當權者以其影響力去令案件無法追查下去;又或是普通職位的人們,一種由下而上自發,自自然地不敢/不願對高階/掌權人士,以一貫的方式去處理案件,及對履行原有的職責有所避忌(平庸之惡)。當然這些都只是沒有證據的純粹臆測,到底當時有幾多是執法部門的自我退縮,有幾多是來自上層主動施加壓力,就不得而知了。

睇《毒舌》那期的看法是,一個權貴意欲逃過繩之於法,與我們當時suffer的整個制度的崩壞,根本不可類比;而大快人心的結局,就更像是種麻醉,無助改變現狀。現在回想,自己是否太mean呢?現狀根本無從即時改變,人的情緒安撫在那刻卻起到作用,那一期,社會正需要這種心靈療癒,造就了電影生出的共鳴。我在想,看戲之後的我們如何繼續生活,才更重要。

繞了個大圈才講返《黑箱日誌》,詩織以個人之力面對的掌權者親信,以及有形無形的牢固體制環境,那種真實的無力與沮喪,更令人動容。曾和沖繩生活多年的朋友聊,她訴說日本女子的主流觀念,是必須結婚,相夫教子之類,如有其他想法,所遇到的阻力超大,感覺是一個保守傳統的國度,並且極力去延續,無論是男性至上或其他過時的觀念,是以無論文化、輿論、延伸出來的制度等,很多都無法適應時代的轉變。在這種環境下,詩織及幾位夥伴的每一步都艱難,慶幸是具傳媒工作背景的詩織,在傷痕中仍能收拾心情,堅強地展現理性,嘗試運用第四權的力量,去撼動這個貌似牢不可破的局面。我們慶幸每個個體都有其獨特性,人總有軟弱,或跟著主流走,趨吉避凶的傾向(想起最近讀星野道夫說馴鹿的集體行動,形成群體力量以互保的習性)。正是有些少人,自利的理性與為人設想的感性,一刻鐘在天秤有了不同的擺盪,成就了事情不一樣的走向發展,觀影期間我不下數次淌淚震顫(幸好朋友不在場^^):為著詩織的追尋勇氣與過程中的失落;也有追查警員真誠且真實的幫與不幫;最感觸自然是bell boy的義無反顧,願意在庭上說出目睹的事實。忠於自己,道明真相,有些時候是需要付出極大勇氣/後果。想到我們是局外人,自然可以很離地認為:舉證不是應當的嗎?但殘酷的現實告知我們:「不能」才是應然的。不禁回想當年決意不做教師,對自己的最大掙扎就是這一節點。

我諗體制的運作就是想每人都像齒輪般按本子推進。但若然有一兩粒不聽話,似乎就可以產生影響。其實社會不易改變,很多時不聽話的幾個齒輪可能只存在於偏遠不足以影響局面的位置,看似沒有作為,我始終認為總有其作用的。三年前曾經在倫敦 Tate Modern 藝術館蹓躂,在其中一層觀看的影片在叩問 “Can art change the world?” 隨後再出現的句式演變為 “Can art change you?” 我想它的意思不是指改變自己迎合社會,反而是在各種藝術的互動感染、創作交流中,形成一種自內而外的轉變更新,這種轉化既是個人,又同時與外在世界互通。社會的改變,往往由個人開始,自身的受著藝術感動,或感動人,其實已是與世界連繫革新的一步,微少變動就在不知不覺間發生。並不是整個社會的革命才算改變,巨變或許並不切合普遍人性追求安穩的本質吧。

扯得太遠了,紀錄片最後出現較好的結局,起碼對詩織個人而言。比較愕然在放映現場有些人報以掌聲,主人家沒有來謝票,這也不是話劇,當然理解到會是她們在生活中面對相近壓抑下,一種直率的抒發。紀錄片這一類別,據說是電影的創始體裁形式,過去的感覺是:比較悶蛋、平舖直敘的視像檔案,最近細想這個片種,無論著跡或隱晦地作出舖排設計,創作人必定有其意圖,融入在製作之中,和其他體裁無異,不同只是以事實為基礎,大體合乎事情的梗概,而非改編或天馬行空。無論之前看過《十方》,導演自己認定金錢(水)是合適的縱貫軸去演譯故事,又或《木送》有刻意拍攝權叔在大樹坐下感受著木花落下的長鏡,營造出幽怨無奈的意境,這些都滲入創作人主觀的意志思想,在敘述上的整理及藝術添加,並不會對作品的本身展示事實的核心構成影響。

又回到《黑箱日誌》,創作人本身有強烈意圖,透過電影及書籍,去揭示個人、以及社會所面對的不公義制度及環境,創作者仍可同時堅定地以事實為基礎,因為這就是紀錄片的價值所在,而當中有關個人感受的「紀錄」也是重要和必須的。影片帶給我的其中一個思考,就是在當事人不知情的情況下錄影錄音的倫理爭議。暫且撇下這個難題,單就事件受害人在不公平的體制環境下,這是她們鮮有能作為抗衡的手法,以獲取證據去讓觀眾/讀者去了解更多事實的真相,縱然取得的途徑或公開的授權與否來看,未必是合宜的。相信當地法庭亦未必會信納部分戲中的錄音或錄影。這又令我想起另一套爭議聲中終止放映的《給十九歲的我》,《黑箱》比《給十九》有更大的公共性,本質或有不同(我不知日本不能公映,是否同樣涉及當事人不願意的因素,還是內容令政府難堪,卻借此為由禁播)。我支持不想播的那一兩位英華舊生,反對改變拍攝初衷的團隊及學校,但同時卻欣賞製作電影的詩織,不純粹為自己,袒露自身經歷去尋求社會變革改進的犧牲。這種想法會是矛盾麼?

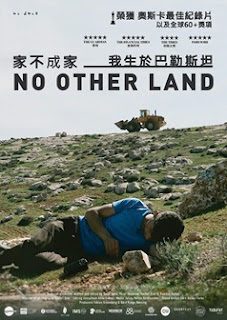

朋友問我《家不成家:我生於巴勒斯坦》的感受,我說是震撼,那種感受,其實和《黑箱》有些是相像的:努力所作的徒勞,看不到前路的軟弱與哀戚。《家》全片充斥無休止的暴力強拆,巴勒斯坦住民再嘗試重建,這種不對等的角力持續,巴人的弱勢,仍奮力抗拒,令人痛心,但持續的發生,會令人麻木,在香港的我,對於義人被捕坐牢,法庭歪悖的審判,不想看也不想理甚至意欲離開。這是同一種心態?年青以色列裔導演盡力報道強拆情況,縱有一些Followers閱覽,僅限於關注,想到我們每小時速看時事瑣事無數,又有多少人將看過的某一事件,認真對待,持續關注、廣傳、共同討論、以至發聲、行動。《娛樂至死》一書所說新聞娛樂化、新聞報道出現,以轉折詞將每則風馬牛不相及的事情在同一時段,以幾分鐘概括,讓人被動地接收。Postman在書中的預言,到了這世代,資訊已經激化到更爆炸、更碎片化、更為個人化,娛樂與社會事情混合拼湊,《家不成家》的導演,以及後段所見的外國記者,看似將事件說出來有用,人們的三分鐘熱度卻將用處澆息了。

最後想到和我同看《家不成家》一位在外地短暫回來的朋友,他說有位外國朋友到過戰事中的烏克蘭,觀察到一個現象,覺得有趣可成為題材。朋友本身有寫文及拍攝劇情短片。「有趣」二字我聽來有點刺耳,我想他的意思是說那是我們無法設想到的生活狀況吧。戰爭三年,在前綫衝突接壤的地方,居民自然擔驚受怕,終日處於緊張狀態;但處於距離戰線稍遠的城鎮,情況是夾在中間:既無法過一般的生活,不完全可以如常上學、如常上班,但又沒有前沿那種被受壓迫的心理,這種不踏實的感受,不知可以做些什麼的心情,持續在看不見、無法規劃的未來的情況活下去,會對人,尤其在這幾年處於成長黃金時期的年青人,造成什麼樣的影響呢?用紀錄片去探討會是重要吧,我想巴勒斯坦裡不少人,一直以來也經歷著相類似的處境吧。